Die Mörder meiner Eltern, Parastou Forouhar

In den 1990er Jahren ließ das Regime zahlreiche oppositionelle Intellektuelle umbringen. Die Verbrechen werfen ihre Schatten bis in die Gegenwart.

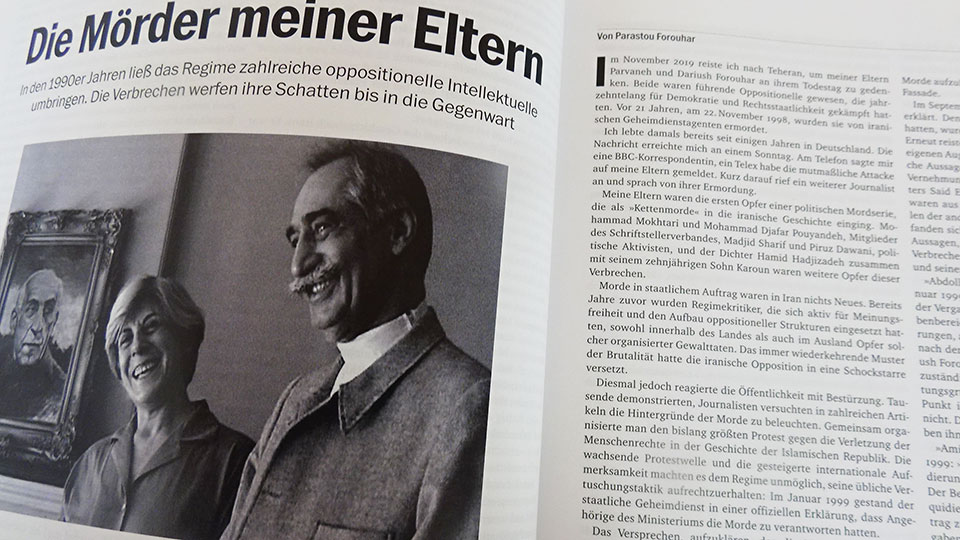

Im November 2019 reiste ich nach Teheran, um meiner Eltern Parvaneh und Dariush Forouhar an ihrem Todestag zu gedenken. Beide waren führende Oppositionelle gewesen, die jahrzehntelang für Demokratie und Rechtstaatlichkeit gekämpft hatten. Vor 21 Jahren, am 22. November 1998, wurden sie von iranischen Geheimdienstagenten ermordet.

Ich lebte damals bereits seit einigen Jahren in Deutschland. Die Nachricht erreichte mich an einem Sonntag. Am Telefon sagte mir eine BBC-Korrespondentin, ein Telex habe die mutmaßliche Attacke auf meine Eltern gemeldet. Kurz darauf rief ein weiterer Journalist an und sprach von ihrer Ermordung.

Meine Eltern waren die ersten Opfer einer politischen Mordserie, die als „Kettenmorde“ in die iranische Geschichte einging. Mohammad Mokhtari und Mohammad Djafar Pouyandeh, Mitglieder des Schriftstellerverbandes, Madjid Sharif und Piruz Dawani, politische Aktivisten, und der Dichter Hamid Hadjizadeh zusammen mit seinem zehnjährigen Sohn Karoun waren weitere Opfer dieser Verbrechen.

Morde in staatlichem Auftrag waren in Iran nichts Neues. Bereits Jahre zuvor wurden Regimekritiker, die sich aktiv für Meinungsfreiheit und den Aufbau oppositioneller Strukturen eingesetzt hatten, sowohl innerhalb des Landes als auch im Ausland Opfer solcher organisierter Gewalttaten. Das immer wiederkehrende Muster der Brutalität hatte die iranische Opposition in eine Schockstarre versetzt.

Diesmal jedoch reagierte die Öffentlichkeit mit Bestürzung. Tausende demonstrierten, Journalisten versuchten in zahlreichen Artikeln die Hintergründe der Morde zu beleuchten. Gemeinsam organisierte man den bislang größten Protest gegen die Verletzung der Menschenrechte in der Geschichte der Islamischen Republik. Die wachsende Protestwelle und die gesteigerte internationale Aufmerksamkeit machten es dem Regime unmöglich, seine übliche Vertuschungstaktik aufrechtzuerhalten: Im Januar 1999 gestand der staatliche Geheimdienst in einer offiziellen Erklärung, dass Angehörige des Ministeriums die Morde zu verantworten hatten.

Das Versprechen auf Aufklärung, das die Machthaber abgaben, diente aber vor allem zur Besänftigung der Protestbewegung und entpuppte sich im Laufe der Zeit als politische Hinhaltestrategie. Bereits zu Beginn wurden die Ermittlungen gesetzeswidrig an die Militärstaatsanwaltschaft übergeben, was es ermöglichte, sämtliche Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen.

Die Ermittlungen dauerten zwei Jahre und wurden von widersprüchlichen Aussagen der politischen Führung begleitet. So bezichtigte der oberste religiöse Führer Ali Khamenei zunächst die Geheimdienste Israels und der USA, hinter den Morden zu stecken. Die reformorientierten Politiker auf der der anderen Seite sahen ihre Rivalen von der fundamentalistischen Fraktion als Hintermänner der Verbrechen.

Während dieser zwei Jahre reiste ich mehrmals nach Iran. Unzählige Male suchte ich die zuständigen Ermittlungsbeamten auf, ohne jemals eine verlässliche Information zu erhalten. Ich wurde als lästige Person abgekanzelt und bekam die volle Härte und Arroganz einer Justizbürokratie zu spüren, der nicht daran gelegen war, die Morde aufzuklären. Dem Regime diente der Rechtsweg lediglich als Fassade.

Im September 2000 wurden die Ermittlungen für abgeschlossen erklärt. Den Anwälten, die die Angehörigen der Opfer vertreten hatten, wurde eine zehntägige Frist zur Akteneinsicht eingeräumt. Erneut reiste ich an, um die mehr als tausend Seiten starke Akte mit eigenen Augen zu lesen. Fehlende Beweisstücke und widersprüchliche Aussagen ließen auf zahlreiche Vertuschungen schließen. Die Vernehmungsprotokolle des stellvertretenden Informationsministers Said Emami, der zeitweilig als Haupttäter gehandelt wurde, waren aus der Akte verschwunden. In den Vernehmungsprotokollen der anderen 18 Beschuldigten fehlten zahlreiche Seiten. Jedoch fanden sich zwischen den Aufzeichnungen immer noch zahlreiche Aussagen, die das Ausmaß der seit Jahren organisierten staatlichen Verbrechen aufdeckten und die Bosheit und Banalität des Systems und seiner Handlanger offen legten.

Abdollah Assadi, Beamter des Informationsministeriums, 3. Januar 1999: Als Mitglied der Kommandoaktion und gemäß den in der Vergangenheit üblichen Methoden gehörten zu meinem Aufgabenbereich, abgesehen von Festnahmen, Ermittlungen und Entführungen, auch physische Liquidierungsaktionen. Deshalb wurde uns nach dem üblichen Prozedere die Urteilsvollstreckung gegen Dariush Forouhar und seine Frau übertragen. Die Anordnung kam vom zuständigen Abteilungsleiters. Aus Sicherheits- und Geheimhaltungsgründen werden wir aber immer nur bis zu einem gewissen Punkt informiert, die eigentlichen Verantwortlichen kennen wir nicht. Doch wie üblich kam der Einsatzbefehl von ihnen und wir haben ihn zusammen mit unseren Brüdern angenommen.

Amir Abedi, Beamter des Informationsministeriums, 3. Januar 1999: Ich habe nur an der Kommandoaktion zur physischen Liquidierung von Dariush Forouhar und seiner Ehefrau teilgenommen. Der Befehl der Vorgesetzten sah vor, dass diese beiden Personen liquidiert werden müssten und wir waren gezwungen, diesen Auftrag zu erledigen. Ein Agent niederen Ranges erledigt nur die Aufgaben, die ihm übertragen werden. Für den weiteren Verlauf ist er nicht verantwortlich.

Abbas Mardi, Beamter des Informationsministeriums, 3. Januar 1999: Ich bin nach dem üblichen Prozedere und auf Anordnung des Abteilungsleiters und einer höheren Stelle für diese Aufgabe eingesetzt worden und habe am nächsten Morgen, das heißt am 23. November 1998, dem Abteilungsleiter schriftlich Bericht erstattet.

Mostafa Kazemi, Beamter des Informationsministeriums 24. März 2000: Herr Dorri-Nadschafabadi (damaliger Informationsminister) hat auf der Sitzung am Freitag, den 1. November 1998, in seinem Privathaus gesagt: „Diese Leute machen, was sie wollen, sagen, was sie wollen, beleidigen die religiösen Überzeugungen der Menschen. Wer sagt denn, dass es nur dieser Forouhar und seine Frau sind. Jeden Tag halten sie eine Versammlung ab. Täglich werden Studenten zu ihnen gebracht, die sich dann die Reden anhören und aufgestachelt werden. Jeden Tag führen sie Interviews mit Radio Israel, mit Radio Amerika, mit der BBC, jeden Tag wird eine Stellungnahme veröffentlicht. Warum führt ihr keinen Schlag gegen Forouhar aus? Macht einen Anschlag gegen ihn!“ Im Anschluss sprach Herr Sadegh Mahdavi (Abteilungsleiter im Informationsministerium) über die Mitglieder des Schriftstellerverbands. „Wie viele sind es denn?“, hat Herr Dorri gefragt „Zusammengenommen sind es etwa 50, der Kern besteht aber aus 15 Personen, die regelmäßig zu Sitzungen zusammenkommen,“ hat Herr Sadegh geantwortet. Herr Dorri schlug daraufhin vor: „ Versammelt sie alle an einem Ort und vernichtet sie mit einer Salve, legt eine Bombe, gebt ihnen eins auf den Kopf, werft eine Handgranate auf sie, aber vergewissert euch, dass sie alle getötet worden sind.“

Rasoul Katouzian, Beamter des Informationsministeriums, 25. April 2000: Im Ministerium gehörten diese Aktionen schon seit langem zu unseren Aufgaben. Unser Arbeitsplan, der vom Minister bestätigt wurde, sah alljährlich Liquidierungen vor. Die Anweisung erging von den höheren Verantwortlichen. Nach Durchführung wurden wir meist gelobt. Wie kommt es, dass jetzt, nachdem diese Aktionen zu einer Krise geführt haben, wir Untergebenen Rede und Antwort stehen müssen? Dass also ich für die Arbeit des Ministers oder seines Stellvertreters Rede und Antwort stehen muss?

Asghar Eskandari, Beamter des Informationsministeriums, 5. Juli 2000: Solche Maßnahmen gehörten zur üblichen Arbeit innerhalb der Organisationsstrukturen des Ministeriums. Daher waren die erwähnten Maßnahmen auch nicht die ersten solcher Art für mich. Schon Jahre vor den als Kettenmorden bezeichneten Liquidierungen haben wir solche Maßnahmen routinemäßig durchgeführt. Aktionen wie Liquidationen und Entführungen gehörten immer zu den wichtigsten Aufträgen in den Jahresplänen. Das kann man in schriftlicher Form in den Unterlagen des Amtes finden.

Diese schrecklichen Aussagen der Täter wurden bei den Ermittlungen völlig außer Acht gelassen. Gegen die Drahtzieher und die bürokratischen Strukturen, die den Morden zugrunde lagen, wurde nicht ermittelt: Obwohl die Beschuldigten aussagten, die Mordbefehle seien vom amtierenden Informationsminister gekommen, blieb dieser von einem umfänglichen Verhör verschont.

Wir, die Angehörigen der Opfer und unsere Anwälte, weigerten uns an dieser Farce von Prozess teilzunehmen. Er wurde also nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern auch in unserer Abwesenheit abgehalten. Von den 18 in der Akte genannten Tätern wurden drei zum Tode verurteilt. Die anderen Beteiligten bekamen unterschiedlich lange Haftstrafen oder wurden freigesprochen.

Das Recht auf die Vollstreckung der Todesstrafe wurde – islamischem Recht folgend – den Opferfamilien zugesprochen. Damit tat das Gericht aber auf perfide Weise so, als seien die Morde aus privaten Beweggründen geschehen. Die politischen und religiösen Motive blieben unerwähnt. Dass ein staatliches Organ die Verbrechen geplant und ausgeführt hatte, wurde als „irrelevant“ bezeichnet. Wir, die Familienangehörigen, erklärten, dass uns nicht an persönlicher Rache gelegen sei, sondern an einer lückenlosen Aufklärung. Wir betonten, dass wir uns den politischen Zielen der Ermordeten verbunden fühlen und aus diesem Grund die Todesstrafe generell ablehnen.

Im Mai 2002 erklärte das Gericht, dass die Urteile revidiert worden seien. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gewusst, dass das Verfahren neu aufgenommen worden war. Die Todesstrafen wurden in zehn Jahre Haft umgewandelt, die Gefängnisstrafen der anderen Täter erheblich verkürzt. Das Gericht begründeten diese Revision mit unserem Verzicht auf die Vollstreckung der Todesstrafe, was als Verzeihung ausgelegt wurde. Ein weiteres Mal übertrug die Justiz uns damit die Verantwortung für ihre eigenen Urteile. Wir reagierten mit einer öffentlichen Stellungnahme, in der wir erklärten, dass es einen Rechtsmissbrauch darstelle, die Ablehnung der Todesstrafe mit „Vergebung“ gleichzusetzen, und dass wir die Vertuschungsstrategien der Justiz als ein weiteres Verbrechen ansähen.

Nach den neuen Urteilssprüchen wurde die Akte offiziell geschlossen. Unser Versuch bei einer Sonderkommission des Parlaments Klage einzureichen verlief im Sande. Der Kommissionsvorsitzende berichtete 2003 in einem Interview, dass sie ihre Untersuchungen nicht hätten zu Ende bringen können, weil sie in deren Verlauf auf Personen gestoßen seien, die – so wörtlich – „nicht vorgeladen werden können.“ Das war nur ein weiterer Beweis dafür, dass wir mit unserer jahrelangen Überzeugung, dass die Hintermänner durch ihre hohe Stellung im System absolute Immunität genießen, richtig gelegen hatten.

Da wir zu der Ansicht gekommen waren, dass der iranische Justizapparat nicht bereit ist, seiner Pflicht nachzukommen, beantragten wir 2003 eine Untersuchung der Verbrechen durch die Menschenrechtsorgane der Vereinten Nationen. Doch auch dieser Antrag ist bis heute ergebnislos geblieben, da die Justiz der Islamischen Republik die für die Untersuchung nötigen Antworten konsequent verweigert.

Wir, die Hinterbliebenen und Weggefährten der Getöteten, bemühen uns seitdem zumindest die Erinnerung an die Opfer wach zu halten. Auch wenn das öffentliche Gedenken seit Jahren durch die Kontrollorgane des Regimes erschwert, wenn nicht gar verhindert wird, bieten solche Anlässe die Möglichkeit, die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren und gemeinsam die Aufklärung der staatlichen Verbrechen einzufordern. Aus diesem Grund reise auch ich alljährlich zum Todestag meiner Eltern nach Teheran.

Im vergangenen November, als ich tief in einer Freitagnacht in Teheran ankam, erfuhr ich von einer staatlichen Anordnung, die das Land in den folgenden Tagen erschütterten sollte: In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hatte die Regierung die Benzinpreise verdreifacht. Der Taxifahrer sprach von der allgemeinen Wut und Ratlosigkeit und berichtete von den aufkeimenden Protesten, Tankstellen seien blockiert worden, in den armen Vorstädten hätte man Barrikaden errichtet.

Am Tag darauf breitete sich der Protest wie ein Lauffeuer im ganzen Land aus, in den sozial benachteiligten Viertel entbrannte er besonders heftig. Gleichzeitig kappte das Regime ohne offizielle Ankündigung den Zugang zum Internet. Es fühlte sich an, als sei man in einen dichten Nebel gehüllt worden und verliere den Halt unter den Füßen.

Als ich am Sonntagnachmittag an einer der Hauptkreuzungen im Stadtzentrum, der Chahārrāh-e Valiasr, aus einem Sammeltaxi stieg, geriet ich in eine Szene, die den herrschenden Ausnahmezustand aufzeigte. Am Straßenrand standen zu allen Seiten, Schulter an Schulter, hunderte von schwarz uniformierten Männern in voller Montur. Sie bildeten eine undurchdringliche Mauer zwischen Straße und Bürgersteig und strahlten eine aggressive Bereitschaft aus.

Ich setzte meinen Weg in einer Fußgängerzone fort. Überall waren die zivil gekleideten Schlägertruppen der Basidsch-Miliz präsent. Im Schritttempo gingen sie zwischen den Passanten, als hätte sich ein Fangnetz über den Ort gelegt. Gleichzeitig lief der Alltag trotzig weiter. Die Geschäfte waren geöffnet. Menschen liefen im gewohnten Tempo auf und ab, blieben vor Schaufenstern stehen. Gegenüber der Ladenreihe, entlang des Gehwegs waren wie üblich die kleinen Verkaufsstände aufgebaut, dicht nebeneinander. Laut warben die Verkäufer für ihre Waren, in dem vertrauten rhythmischen Gesang. Auf der Straße fuhren Autos, wie üblich. Im Takt der roten Ampel leerten und füllten sich die Taxis mit Fahrgästen.

Mehrmals durchlief ich dieses Areal, um die unheimliche Atmosphäre zu begreifen, die dort herrschte. Die Gleichzeitigkeit zweier gegensätzlicher Realitäten ähnelte einer bizarren Kollage. Die Balance zwischen ihnen war extrem fragil; die Vorahnung eines Aufpralls hing schwer in der Luft. Ich war mir nicht sicher, wie ich das offensichtliche Bemühen der Menschen, an einem militärisch besetzten Ort Alltag und Normalität aufrechtzuerhalten, deuten sollte. War dies der tapfere Versuch, standzuhalten und sich gegen die Einschüchterung zu wehren? Oder hatten sie schon aufgegeben und beugten sich der Tyrannei?

Als ich nach einer Verabredung zwei Stunden später wieder an der Kreuzung stand, war der Alltag verschwunden. Der Platz war jetzt fast leer. Geblieben waren einige wenige Männer des Paramilitärs, die nun zu zweit oder zu dritt auf Motorrädern saßen und sich auf ihren nächsten Einsatz vorbereiteten. Das Dröhnen der Motoren triumphierte in der Stille und machte mir Angst. Ich eilte zur nahen Metrostation, um von diesem Ort wegzukommen. Auf den Treppen zur Station saßen wiederum einige uniformierte Männer der Spezialeinheit. Ich konnte mich nicht wehren gegen den Hass, den ich bei ihrem Anblick verspürte.

Als ich später am Abend zu Hause ankam, besuchte mich ein Bekannter aus der Nachbarschaft. Er berichtete über eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen der Polizei und den Demonstranten, die sich unweit von uns abgespielt hatte. Die Polizei hätte in die Menschenmenge geschossen, die Protestierenden hätten Mülltonnen und ein Polizeiauto in Brand gesetzt, erzählte er.

In den kommenden Tagen, in denen die Internetsperre fortbestand, kursierten drastische Berichte von Augenzeugen, die von Mund zu Mund weitergereicht wurden. Sie bezeugten eine kriegsähnliche Situation: Die Maßlosigkeit der Konfrontation sprengte jeden erdenklichen Rahmen. Die aggressive Stellungnahme der Machthaber, die wiederholt durch die staatlichen Medien lief, verstärkte diese Vorstellung von einem Krieg noch, dessen echte Bilder und Berichte unterschlagen wurden.

In diesen Tagen beschrieb eine befreundete Künstlerin die Lage so: Wir ähneln Kindern, die geschlagen und in einen dunklen Raum eingesperrt wurden und nun auf ihre Freilassung warten. Unsere Peiniger rechnen sogar damit, dass wir dankbar und hörig sein werden, wenn sie uns aus diesem Loch herausholen. Sie weinte bitterlich und beklagte die Tatenlosigkeit der bürgerlichen Schicht. Andere jedoch, bei denen die Not zu groß geworden war, als dass sie ihre aussichtslose Lage länger hätten ertragen können, wollten ihre Wut nicht mehr zügeln. Sie rebellierten weiter. Viele von ihnen waren sehr jung. Ihnen war jedes Mittel recht, sich zu Wehr zu setzen.

An einem Abend, als ich auf dem Weg nach Hause vor einem kleinen Imbiss auf meine Bestellung wartete, bremste ein Motorrad vor mir, darauf drei junge Männer, fast noch Jugendliche, eng aneinander gedrückt. Sie bestellten fünf Coca Cola. Der Verkäufer erwiderte, dass er Getränke nur zusammen mit Essen verkaufe. Widerwillig bestellten sie eines der fertigen Sandwiche aus der Vitrine dazu. Als der Verkäufer fünf Dosen in die Einkaufstüte packte, bestanden sie auf Flaschen. Der Verkäufer befolgte ihre Forderung nur zögerlich. Dann fing er an, sie in einer väterlichen Stimme zu ermahnen: Sie sollten vernünftig sein und sich nicht in Lebensgefahr bringen. Sie sollten an ihre Mütter und Väter denken, an ihre Zukunft. Alle Anwesenden ahnten, was die jungen Männer mit diesen Flaschen vorhatten. Keiner sprach es aus, das Wort Molotowcocktail. Kurz darauf fuhren die jungen Männer ab und ließen uns in unserer stummen Ratlosigkeit zurück.

Zwei Tage vor dem Jahrestag der Ermordung meiner Eltern erschien in einer Tageszeitung eine Anzeige zur Gedenkfeier, ich hatte sie am Vortag in Auftrag gegeben. Wegen der Internetsperre war mir keine andere Möglichkeit geblieben – wohl wissend, dass die Erinnerungskampagne und der Aufruf zur Versammlung in den Jahren zuvor hauptsächlich über soziale Netzwerke organisiert worden war. Nie zuvor war ich im Vorfeld der Feier so unsicher gewesen. Einerseits konnte ich nicht einschätzen, wie das Regime reagieren würden: ob es die Gedenkfeier verbieten würden, ob es die Gunst der Stunde nutzen und ihre Schläger zu meinem Elternhaus schicken würde, um ein weiteres Blutbad anzurichten und Angst und Schrecken zu verbreiten, oder ob es den Aufruf ignorieren und die Feier ohne Störung stattfinden lassen würde? Anderseits fragte ich mich, welche Relevanz eine solche Gedenkveranstaltung im Angesicht der dramatischen aktuellen Situation hatte – wie ließ sich, inmitten der tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise, an ein staatliches Verbrechen erinnern, das sich vor zwei Jahrzehnten ereignet hatte?

Meine Freunde und Verbündete waren bis zum Schluss der Meinung, dass die Gedenkfeier verboten werden würde. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde ich weder zu einem Verhör vorgeladen, noch erhielt ich ermahnende Anrufe. Wir konnten die Veranstaltung wie geplant abhalten. Am Tag selbst standen zahlreiche in Zivil gekleidete Agenten entlang der schmalen Straße zu meinem Elternhaus. Sie fotografierten die Gäste auf Schritt und Tritt, hinderten sie aber nicht an der Teilnahme. Wir begannen die Feier mit einer Schweigeminute für die jüngsten Opfer der Unterdrückung. Für uns, die wir in dieser schweren Stunde zusammen gekommen waren, war die Gemeinschaft ein Trost und zugleich ein Akt der Solidarität.

Zwei Tage nach den Feierlichkeiten, als die Internetsperre schrittweise aufgehoben wurde, verließ ich Teheran. Erst nach und nach kam das Ausmaß der Brutalität des Regimes gegen die protestierenden Bürger zutage. Noch immer gibt es keine offiziellen Zahlen der Opfer oder der Inhaftierten. Um deren Familienangehörigen auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit zum Schweigen zu bringen, wurden sie massiv unter Druck gesetzt. Einige von ihnen wurden sogar verhaftet. Ich kenne diese rigorose Praxis der Machthaber nur allzu gut.

Ich weiß von der unbändigen Wut im Bauch, die man im Angesicht solcher Situationen verspürt. Ich weiß auch von der Kraft, die man aufbringen muss, um die eigene Angst zu überwinden. Und ich kenne die Hoffnung, die man braucht, um der Zermürbung etwas entgegen zu setzen.